Will Schaber, Heilbronner von Geburt, war Redaktionsvolontär an Erich Schairers ,,Sonntags-Zeitung“. Später wurde er Redakteur am Heilbronner „Neckar-Echo“, dem Sozialdemokratischen Pressedienst in Berlin, dem Saalfelder „Volksblatt“ und, nach der sozialdemokratischen Parteispaltung 1931, der „Sozialistischen Arbeiter-Zeitung“ in Berlin. Er emigrierte im Mai 1933. In Brünn (Tschechoslowakei) war er Mitarbeiter des ,,Montag Morgen“ und Mitherausgeber des „Press Service“; in New York zwanzig Jahre Abteilungsleiter der British Information Services und später Redakteur der Wochenzeitung „Aufbau“.

Auch in New York bleibt sich der Schwabe treu

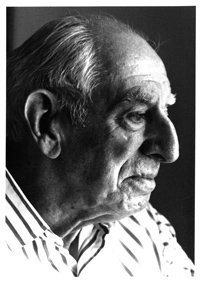

Der Publizist Will Schaber wird neunzig

Von Stefan Berkholz

In Manhattan, fünfter Stock, Blick über den Hudson-River, liest einer dem deutschen Journalismus die Leviten. „Die Presse sollte nicht dem Geschmack der breiten Masse dienen — die Presse sollte die breiten Massen führen.“ Aufrecht sitzt der alte Mann in seinem Drehstuhl, die Augen funkeln angriffslustig. Neunzig Jahre wird Will Schaber dieser Tage — von Ruhestand keine Spur.

Seit Oktober 1938 wohnt Schaber in New York; immer noch in Washington Heights, jenem Viertel im Norden Manhattans, das sie einst ironisch das „Vierte Reich“ nannten, weil so viele Deutsche ums Eck wohnten, nach ihrer Vertreibung. Schaber ist mittlerweile heimisch geworden und ganz zufrieden. Doch wenn der betagte, hochgewachsene Mann zu sprechen beginnt, ist seine Herkunft unbestreitbar. Schaber ist-Schwabe geblieben, „ja, natürlich“, reagiert er leicht belustigt, „ich bin Heilbronner!“ Und nach einer Pause fügt er hinzu: „Aber ich bin ebenso Amerikaner, ich bin auch New Yorker.“ Weltbürger sei er, und ein wenig stolz ist er darauf auch.

Dabei stammt er aus einem bodenständigen Elternhaus. 1905 in Heilbronn geboren, am „Kampftag der Arbeit“ ausgerechnet. Der Vater war Sozialdemokrat und Ziseleurmeister, die Mutter stammte aus einer alten Weingärtnerfamilie. Erinnerungen? Das meiste ist ausgelöscht. Seine Familie kam bei einem der letzten Luftangriffe der Alliierten ums Leben, im Dezember 1944. „Siebentausend Menschen starben im Inferno in Heilbronn“, sagt er leise und schüttelt seinen Kopf.

Das Journalistenhandwerk lernte Schaber „von der Pike auf, wie man in Berlin sagt“. Zunächst als Volontär an Erich Schairers „Stuttgarter Sonntagszeitung“. 1923 ausgerechnet, im Jahr der Inflation. Eine unabhängige, sozialistische Zeitung. „Schairer war mein großer Lehrmeister“, schwärmt Schaber. „Er brachte mir die Grundelemente des Journalismus bei, den Aufbau einer Zeitung, wie man redigiert undsoweiter. Er war ein großartiger Redakteur, ein großartiger Stilist, und“, fügt er hinzu, „er scheute sich auch nicht, Manuskripte selbst der prominentesten Autoren zu kürzen und zu redigieren.

Schairer war es wohl auch, der ihm etwas vom Ethos des freien Journalismus eintrichterte. Einige Grundsätze legte Schaber 1928 in einer schmalen Flugschrift („Zeit und Zeitung“) nieder. Manches darin sei sicher heute noch richtig, überlegt Schaber, „vor allem: der Protest gegen den Kommerzialismus der Presse“. Auch heute noch ist er felsenfest von der Macht des Wortes, von seiner Wirkung, überzeugt – auch wenn die Schrift damals so sehr versagte, vor 1933 und danach… „Doch“, beharrt er, „das Wort kann die Welt verändern.“

Bis 1928 war er Reporter und Feuilletonredakteur beim sozialdemokratischen „Neckar-Echo“. 1929 folgte Schaber dem Zug der Zeit: Berlin. Seine erste Frau, die Schauspielerin Else Rüthel, hatte ein Engagement in der Kulturmetropole bekommen, und er wurde Nachrichtenredakteur beim sozialdemokratischen Pressedienst, später dann bei der „Sozialistischen Arbeiter-Zeitung“. Schaber berichtete vor allem aus dem Reichstag. „Berlin war damals der Pulsschlag der Republik“, schwärmt er, „ich werde es nie vergessen. Man muß das erlebt haben, um zu wissen, was es bedeutete…“ Abends bis neun in der Redaktion, Hektik, Arbeit, viel Arbeit, danach ins Nachtleben, Künstlerfeste, Spätvorstellungen, Theater, Kino. Max Reinhardt, Piscator, Chaplin. „Die Rolle der Juden war damals besonders stark und positiv“ — positive, sagt er, nun wieder einen amerikanischen Ausdruck gebrauchend — , „im Theater und in der Presse. Das fehlt heute natürlich in Deutschland.“

Und das Ende der Republik? „Der Weimarer Staat war zu jung“, faßt er die Epoche zusammen, „zu jung und zu kurzlebig.“ Und eine Erkenntnis läßt ihm bis heute keine Ruhe. „Politisch sind wir alle schuldig am Heraufkommen Hitlers“, sagt der alte Mann mit fester Stimme. Und er betont: „Ich sage: politisch! Die kriminelle Schuld, die sechs Millionen toten Juden — das ist ein anderes Problem. Aber politisch schuldig sind wir alle, die wir nicht genügend getan haben, um Hitler zu bekämpfen.“ Das Versagen der zerstrittenen Linken, damals, vor über sechzig Jahren, hat sein publizistisches Schaffen nachhaltig beeinflußt.

Schabers Odyssee begann im März 1933. In München wurde er verhaftet — „aus Versehen“. Er kam wieder frei, ging nach Estland — „dort lebte mein Schwiegervater“. Er fand keine Arbeit, wollte nach Wien — landete in Brunn. Die österreichischen Grenzer ließen keine Emigranten mehr hinein. Fünf Jahre schlug er sich im mährischen Städtchen durch; als die politische Lage bedrohlicher wurde, schaffte er es mit Hilfe von Freunden, nach New York zu gelangen.

Schaber bekam Unterstützung, unter anderem vom bayerischen Volkserzähler Oskar Maria Graf, zog aufs Land vor die Tore New Yorks, lebte sich ein in der Fremde, stellte ein Buch fertig, „eine Anthologie deutschen demokratischen Denkens von Thomas Münzer bis Thomas Mann“. 1941 veröffentlicht unter dem Titel „Thinker versus Junker“, fünf Jahre später auch in deutscher Sprache als „Weinberg der Freiheit“. Heute nicht erhältlich.

Schaber gelang es, in der Metropole Fuß zu fassen. 1941 wurde er bei „British Information Services“ eingestellt. Deutschsprachige Radiosendungen waren abzuhören. Eine Aufgabe, die ihm heute noch Unbehagen bereitet: „Ja, es war ein merkwürdiges Gefühl.“ Als Deutscher in den USA für die britische Regierung arbeiten. Es will ihm immer noch nicht gefallen. Doch mehr als zwanzig Jahre blieb er dabei. Überlebensstrategie eines Davongekommenen.

Später gestaltete er Fernsehbeiträge für Peter von Zahn, von 1967 bis 1972 war er Redakteur beim New Yorker „Aufbau“. In seiner „Liebeserklärung“ an die kleine jüdisch-deutsche Wochenschrift heißt es: „Der .Aufbau‘ glich einem Anker. Er half, aus uns, dem Haufen der Gestrandeten und Vereinzelten, eine Gemeinschaft zu formen. Er wurde zum Freund und Wegweiser im neuen Land. Er war so etwas wie Heimat.“ Noch heute hat Schaber seine regelmäßigen Kolumnen im Blatt, noch heute stellt er Exilliteratur vor – „Angelpunkte der Exilforschung“ nennt sich die Reihe -, noch heute erinnert er an vergessene Weggefährten, noch heute widmet er sich seinem Hobby, der Musik, und verfaßt Artikel über Komponisten, Interpreten, neue CDs.

Berührt ihn Deutschland heute noch? Hat er manchmal Heimweh? „Ach nein“, sagt er, das sei wirklich vorbei. Er komme ja regelmäßig in die .Bundesrepublik. Und eine wirkliche Chance, zurückzukehren, sah er wohl nur einmal, kurz nach Kriegsende. Sein alter Freund Fritz Ulrich, der ehemalige Chefredakteur des „Neckar-Echo“, hatte ein Lizenzangebot für die „Stuttgarter Zeitung“ erhalten. „Und wenn der Fritz Ulrich mir geschrieben hätte, komm zurück, wir beide zusammen machen die .Stuttgarter Zeitung‘, da hätte ich bestimmt ja gesagt.“ Doch Ulrich wurde Innenminister von Baden-Württemberg, ein anderes Angebot aus Deutschland erhielt Schaber nicht, „und ein Va-banquespiel wollte ich nie eingehen“. So blieb der Schwabe Schaber lieber in New York und ist heute gar nicht traurig darüber. „Wahrscheinich hätte ich mich in parteiinternen Kämpfen zerrieben, in Deutschland“, meint der alte Sozialdemokrat, der heute Mitglied der Demokratischen Partei Amerikas ist.

Und will er nun nicht mal die Beine hochlegen? Denkt er nicht an seinen verdienten Ruhestand? Unwillig blickt Schaber in den hellen Hof der Backsteinsiedlung. Er sei zwar noch ein wenig angegriffen von all den Jubiläumsaktivitäten ums „Hausblättle“ (sechzig Jahre „Aufbau“ im vergangenen Herbst), gibt er zu, „das war eine Menge Kleinarbeit“, Ausstellungen, Vorträge, ein Buch sei ja auch noch entstanden. Aber er müsse doch nun mal allwöchentlich seine Kolumnen abliefern. Da helfe gar nichts.

„Doch!“ und sein Blick klart nun wieder auf, „meine Frankfurterin!“ Und er deutet nach nebenan, wo Ehefrau Gerda schon wieder fürs Abendbrot sorgt. Die goldene Hochzeit haben sie längst hinter sich — 1942 wurde geheiratet. Aber im August wird wieder gefeiert. „Dann wird Gerda neunzig.“ Und er bricht ein weiteres Mal das eherne amerikanische Gesetz, nichts über das Alter verlauten zu lassen.