von Reinhard Appel

Wer Schairers Leitartikel in der „STUTTGARTER ZEITUNG“ von 1946 bis 1952 noch einmal durchliest (von denen viele heute noch genau so lesenswert sind wie damals), dem wird klar, welche Kärrnerarbeit dieser Mann mit seiner Feder für die politische Bewußtseinsbildung der jungen deutschen Demokratie nach dem Zusammenbruch des Hitlerreiches geleistet hat. Viele Bürger wollten in den ersten Nachkriegsjahren absolut nichts von der Politik wissen und standen den Versuchen, wieder eine demokratische Staatsform zu etablieren, skeptisch, mißtrauisch oder ablehnend gegenüber. Der Hunger und die Wohnungsnot, düstere Zukunftserwartungen, die bürokratisierte Entnazifizierung und die Herrschaft der Besatzungsmacht waren keine aufmunternden Paten. Um die Mitbürger vor einer politischen Resignation zu bewahren, bedurfte es Männer, die durch ihr Wort und ihr Verhalten Vertrauen in ein demokratisches Gemeinwesen wecken konnten; die vor der Obrigkeit nicht kuschten, ob es sich um die Besatzer oder die mit der Regierung Beauftragten handelte; Männer, die auf Moralpredigten verzichteten und mitfühlten, was den Leuten auf den Nägeln brannte.

Erich Schairer besaß diese Eigenschaften in hohem Maße. Er haßte große Worte und fürchtete sich weder vor der Macht noch vor der Masse. Er empfand sich als ein Anwalt des kleinen Mannes und handelte entsprechend. In seiner Sprache war er einfach, klar und zielbewußt. Er polemisierte gegen die Regierenden wie gegen den Kleinbürger. Seinen Idealistischen Zug, der eine bessere, vernünftigere, menschlichere und gelegentlich utopische Welt anstrebte, kontrollierte er durch Skeptizismus und Realismus, durch Humor und Sarkasmus. Gegen Moralprediger und Weltverbesserer blieb er mißtrauisch. Den Unzulänglichkeiten des Allzumenschlichen brachte er Verständnis und Sympathie entgegen. Mit seinem kompromißlosen Antifaschismus ging, wie selbstverständlich, ein natürliches patriotisches Empfinden einher, das aber dennoch kosmopolitisch orientiert war. Sein Grundakkord war sozialistisch, aber die darauf aufbauenden Variationen verbanden sich zu einer liberalen Komposition. Es wäre nicht möglich, den Demokraten und Republikaner Erich Schairer in eine parteipolitische Schablone zu pressen: dieser unabhängige Geist und völlig undogmatische Journalist ist im allgemein herkömmlichen Sinne nirgends einzuordnen. Wer dennoch schematische Anhaltspunkte liebt, kommt ihm wohl am nächsten, wenn er ihn als einen linksliberalen Sozialisten begreift.

Dieser durch und durch politische Journalist, nach dem Krieg zunächst am „Schwäbischen Tagblatt“ in Tübingen, wurde von Josef Eberle im Frühsommer 1946 als Mitherausgeber an die „Stuttgarter Zeitung“ geholt und mit der Verantwortung für den politischen Teil der Zeitung betraut. Er verstand es, aus dem Blatt eine demokratische Institution zu entwickeln, die bei den Regierenden und den Regierten gleichermaßen Respekt und Einfluß genoß. Mit dem Herausgeber-Triumvirat Eberle—Schairer—Maier besaß die Zeltung über das engere Verbreitungsgebiet hinaus den Ruf eines radikalen Oppositionsblattes. Genau hierauf war es Schairer wohl angekommen, um nach der oppositionslosen Zeit der gleichgeschalteten Presse ein Beispiel dafür zu geben, daß die Freiheitsrechte des Bürgers gegenüber der Macht im Großen wie im Kleinen nur dort bewahrt bleiben können, wo sie auch wahrgenommen und furchtlos verteidigt werden.

Dieser beispielgebenden und in gewissem Sinn erzieherischen Aufgabe hat sich Erich Schairer auch gegenüber seiner Redaktion gewidmet, indem er die Redakteure ständig dazu ermunterte, zu kritisieren wo es nötig und zu loben wo es möglich war. Einige Beispiele sind mir noch lebhaft in Erinnerung. Dr. Schairer hatte mich vom ersten Tag an bei der Zeitung als politischen Reporter eingesetzt und in dieser Funktion hatte ich zunächst über die von den Amerikanern berufene verfassungsgebende Landesversammlung, dann über den 1946 erstmals frei gewählten Landtag von Württemberg-Baden zu berichten, dem auch der spätere Bundespräsident Theodor Heuss als Abgeordneter der Demokratischen Volkspartei (DVP) angehörte. In einer brillanten aber schwer wiederzugebenden Rede vor dem Landtag hatte Heuss zum Haushaltsplan den damals sensationellen Vorschlag gemacht, den ehemaligen Berufssoldaten eine Pension zu gewähren. Angesichts des immer noch weitverbreiteten Flüchtlingselends, der Not und der Trümmer durch die Kriegsfolgen, erschien mir der Vorschlag nicht gerade sehr situationsgerecht und jedenfalls so verblüffend, daß ich in meinem Landtagsbericht von der umfangreichen Rede nur den Vorschlag für die Wehrmachtspensionen als besonders bemerkenswert registrierte. Die Folge war ein wütender Protest von Heuss bei Schairer, aber Schairer war, auch nicht vom ehemaligen Kultusminister des Landes (den er freilich aus seiner Berliner Zeit ziemlich genau kannte), aus der Ruhe zu bringen. Er ließ sich von mir das Sitzungsprotokoll zeigen, erklärte sich mit meinem Bericht nachträglich einverstanden und gab mir den Rat, mich niemals durch hohe Herren einschüchtern zu lassen.

Bei einer anderen Gelegenheit hatte ich in einem Bericht über eine Landtagssitzung bemerkt, daß der Ernährungs- und Landwirtschaftsminister Stooß zwar der Bevölkerung eine weitere Zuteilung von Fett- und Fleischmarken verweigern müsse, es aber gleichzeitig möglich gewesen sei, in der Mittagspause des Landtags für die Abgeordneten (und Journalisten) ohne Fett- und Fleischmarken ein ausgezeichnetes Essen zu servieren. Der Ernährungsminister, der Landtagspräsident und die Abgeordneten fanden diesen Bericht skandalös. Man teilte meinem Chef die Empörung mit und durch die Blume bedeutete man ihm, ob er nicht einen seriöseren Journalisten für die Landtagsberichterstattung benennen könne. Mit einem derartigen Ansinnen waren die Herren bei Schairer an der falschen Adresse. Seine Antwort war derart deutlich, daß niemand mehr an meiner Akkreditierung zu rütteln wagte.

Blättert man heutzutage in den Leitartikeln und Glossen, Buchbesprechungen und Reiseberichten von Erich Schairer, dann wird demjenigen, der mit ihm zusammenarbeitete, nach wenigen Sätzen wieder der Mann lebendig, der das Bild und die Tendenz der „Stuttgarter Zeitung“ entscheidend mitgeprägt hat und dessen Worte sich immer in Übereinstimmung mit dem befanden, was er dachte. Alles Gestelzte war ihm zuwider. Er pflegte den direkten Kontakt zum Leser, indem er ihn in seinen Artikeln gewissermaßen persönlich ansprach, als handelte es sich um einen individuellen Brief. Neben großen außenpolitischen Themen und demokratischen Grundsatzfragen widmete er sich mit Vorliebe auch kleinen lokalen Ereignissen und und politischen Fragen des Alltags. Er nahm die Weinpanscher von Besigheim aufs Korn, wetterte gegen den Unsinn der Bahnsteigsperren, glossierte die Einfallslosigkeit bei der Gestaltung von Briefmarken und machte sich lustig über das neu aufkommende Bedürfnis nach Orden und Ehrenzeichen. Er scheute sich nicht vor der Polemik mit anderen Zeitungen, forderte aber auch die eigenen Leser freimütig auf, uns Journalisten auf die Finger zu sehen und die Redaktion auf Mängel und Fehler aufmerksam zu machen. Am 25. November 1946 feierte er, der Republikaner, dessen Großvater ein 48er gewesen war, daß die alten deutschen Farben als die Staatsfarben des Landes Württemberg-Baden in der Verfassung verankert wurden. Er arrangierte auf dem Dach des Turmhauses eine Zusammenkunft mit der Redaktion und ließ feierlich die schwarz-rot-goldene Fahne hissen.

Kompromißlos kämpfte er gegen die Nazis und gegen faschistisches Denken, aber er lehnte pauschale Verurteilungen ab und wehrte sich gegen ungerechtfertigte Angriffe von außen. Schon am 31. Dezember 1946 setzte er sich in einem Leitartikel unter der Überschrift „Das deutsche Verbrechen“ mit einem Aufsatz des Pädagogen und Pazifisten Friedrich Wilhelm Förster zum Thema „Moralische Präluminarien des Friedens mit Deutschland“ auseinander, der in der „Neuen Zürcher Zeitung“ veröffentlicht worden war. Förster warnte darin die Alliierten, Deutschland zu vertrauen und es in den Kreis der Nationen aufzunehmen. Schairer warf Förster eine moralisierende, alttestamentliche Betrachtungsweise vor, verwahrte sich dagegen, alle Deutschen mit den Nazis in einen Topf zu werfen und plädierte dafür, gnädig zu sein gegen die bloßen Mitläufer und die vielen anderen, deren Schuld lediglich darin bestehe, daß sie noch lebten.

Die meisten Leitartikel widmete Schairer, neben dem Südweststaatthema, der Deutschlandfrage. Seine Thesen zeugen noch heute für seinen Realismus und seine geradezu visionäre Kraft . Am 25. September 1946 schrieb er bereits unter der Überschrift „Zwei Deutschland?“, es sei ihm unbegreiflich, es „ist geradezu ein Zeichen von politischem Schwachsinn, daß es bei uns immer noch Leute gibt, die sich befriedigt zeigen, wenn zwischen Angelsachsen und Russen irgendwo Differenzen auftreten. Wenn es eine einzige Chance gibt, daß sich ein wenn auch verstümmeltes Deutschland aus den Schwierigkeiten der Nachkriegszeit herausretten kann, daß es nach dem Krieg nicht auch noch den Frieden verliere, dann ist es die Verständigung zwischen Amerika und Rußland. Je bälder und je fester diese zustandekommt, desto besser für uns. Je länger es damit dauert, oder je weniger aufrichtig ein schiedlich-friedliches Nebeneinander zwischen den politisch, wirtschaftlich und weltanschaulich andersgesichtigen Weltmächten ausfällt, desto größer wird die Gefahr, daß Deutschland in zwei Hälften auseinanderbricht, die sich nicht mehr verstehen und verschiedene Wege gehen… Der Friede zwischen den Großmächten ist die Voraussetzung für den Frieden mit Deutschland und in Deutschland. Ist jener gesichert, dann wird dieser erst möglich.“

Auch in allen späteren Artikeln kam er immer wieder auf seine Kernthese zurück: „Solange der Ost-West-Gegensatz besteht, sind alle Worte von der deutschen Einheit leeres Geschwätz.“ („Die verlorene Einheit“, 22. 11. 1947.) Um Deutschland nicht zum Schauplatz eines Zusammenstoßes zwischen Amerika und Rußland werden zu lassen, sympathisierte Schairer mit Neutralitätsgedanken. Nach der „Londoner Konferenz“ der Westmächte von 1947 setzte er sich aber offen für die Bildung einer westdeutschen Bundesrepublik ein und sprach („Die Londoner Konferenz“, 17. 12. 1947) die Hoffnung aus, daß die „Phrase von der deutschen Einheit jetzt wohl verschwinden wird“. Schon im Mai 1947 hatte er vorausgesagt, daß ein halbiertes Deutschland das Experimentierfeld zweier gegensätzlicher Wirtschaftssysteme werden wird. Zwei Jahre später, nach der Ausarbeitung des Bonner Grundgesetzes („Bundesrepublik Deutschland“, 30. 4. 1949) meinte Schairer, die „Bundesrepublik und die DDR könnten in einem unblutigen Wettbewerb Ausstellungsgelände zweier Systeme werden, in dem beide zeigen könnten, was sie zu leisten vermögen“.

Freilich sind Erich Schairer auch Fehlentscheidungen unterlaufen. So hielt er es im Oktober 1946 nach den Wahlen in Berlin und der damaligen Sowjetzone für möglich, daß die SPD und die SED zusammengehen und die bürgerlichen Parteien CDU und LPD eine Opposition bilden. Im August 1948 äußerte er sich mißtrauisch zum Marshall-Plan und erblickte den einzigen Zweck darin, daß sich die Amerikaner in Europa einen Absatzmarkt sichern wollten. In einem seiner letzten Leitartikel („In der Zwickmühle“, 16. 2. 1952) setzte er sich mit dem Mehrheitsbeschluß des Bundestages für einen deutschen Verteidigungsbeitrag auseinander und vertrat die Ansicht: „Wenn die Amerikaner die Mitwirkung der Bundesrepublik bei der Verteidigung Europas gegen einen russischen Einmarsch verlangen, so werden wir uns angesichts der herrschenden Machtverhältnisse einem solchen Verlangen auf die Dauer nicht widersetzen können.“ Daß ihm die ganze Richtung nicht so recht paßte, zeigte dann allerdings der letzte Satz, in dem er von der Regierung Adenauer sagte, übers Jahr (nämlich bei der Bundestagswahl 1953) werde sie ihre Außenpolitik einem Votum des Volkes unterstellen müssen. „Es könnte sein“, so meinte und wünschte wohl auch Schairer damals, „daß sie dabei stolpern wird“.

Sehr intensiv widmete sich Schairer innenpolitischen Themen. Er forderte die Beseitigung der Privilegien für Beamte („Es ist eine Schande, daß wir es nicht fertig bringen, die Reste des mittelalterlichen Herrschaftssystems zu beseitigen.“ 4. 1. 1949) und kämpfte dagegen, daß Beamte in die Parlamente gewählt werden können. Temperamentvoll wandte er sich gegen den Kanzelmißbrauch vor Wahlen und voll des Lobes äußerte er sich, als der Bundesrat der evangelischen Kirche in Deutschland („Gute Botschaft“, 6. 9. 1947) in einer sensationellen öffentlichen Beichte die Irrwege der Kirche eingestand, dem herkömmlichen Begriff der Staatskirche, die den gefährlichen Traum von der deutschen Einheit stützte, eine totale Absage erteilte und eine radikale Umkehr versprach.

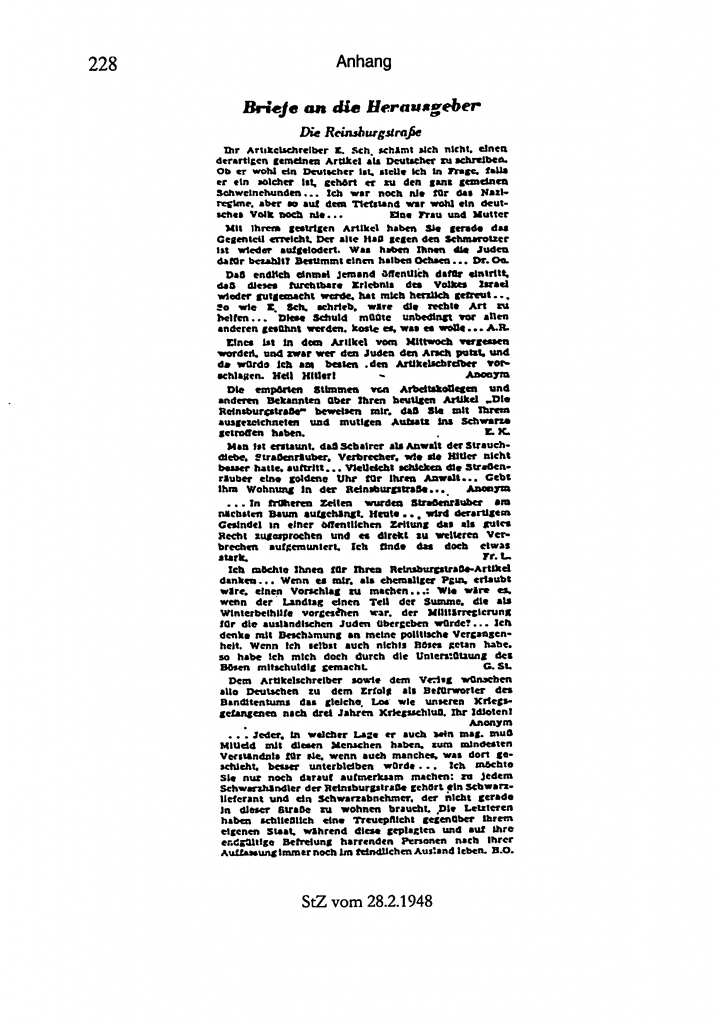

Bereits ein Jahr vor der Währungsreform setzte er sich energisch dafür ein („Die Währungsreform“, 13. 8. 1947), die vorhandene Geldmenge auf ein Zehntel zu reduzieren, denn „mit dem schwarzen Markt wird die Polizei nie fertig werden, solange Warenmangel und Preisstop nicht beseitigt wird“. Gegen die Währungsreform könnten nur „Schwarzhändler, Faulenzer und Schieber“ etwas haben. Wie eine Bombe schlug sein Leitartikel „Die Reinsburgstraße“ (25. 2. 1948) bei der Leserschaft ein, weil er es gewagt hatte, zu schreiben: „Ich kann den Juden in der Reinsburgstraße ihren Schwarzhandel nicht übel nehmen.“ Eine Flut von Leserzuschriften war die Folge. Er, der sich immer des kleinen Mannes angenommen hatte, hielt ihm diesmal den Spiegel vors Gesicht. In über hundert Briefen entlud sich die Empörung und in entlarvender Weise kam die Seele des Kleinbürgers zum Vorschein.

Auch der Sozialist kam in den Schairerschen Artikeln zur Sprache. Am 1. Oktober 1948 sprach er sich für die „Sozialisierung“ der Grundstoffindustrien aus und am 13. November 1948, also nach der Währungsreform, sah er in seinem Leitartikel „Inflation“ noch immer den „Zwang zum Sozialismus gegeben“. Die „soziale Marktwirtschaft“ Erhards bezeichnete er kurzerhand als ein „Zwitterding, das niemand befriedige — weder die Sozialisten, noch die Kapitalisten“. Andererseits gab es zahlreiche Beispiele für sein undogmatisches Denken. So forderte er am 26. Februar 1949 („Närrische Welt“), den Preisstopp aufzuheben, das Bauen wieder rentabel zu machen, indem man für Neubauten Steuerfreiheit gewähre, und er scheute sich auch nicht, dafür zu plädieren, eine Steueramnestie für das Bauen mit schwarzem Geld zu erlassen. — Völlig konträr stand er zu den Sozialisten in der Frage des Wahlrechts. Als Schüler Naumanns trat er vehement für das Mehrheitswahlrecht ein. „Das Verhältniswahlsystem ist nicht zum wenigsten schuld am Versagen des Weimarer Reichstages“ („Die Verfassung“, 13. 11. 1946). Zwei Jahre später, als der „Parlamentarische Rat“ in Bonn das künftige Bundeswahlrecht beriet, legte er aufs neue ein Bekenntnis für das Mehrheitswahlrecht ab („Das Wahlgesetz“, 9. 10. 1948), das damals nur die SPD bekämpfte.

Folgerichtig verfocht Schairer leidenschaftlich, in den Parlamenten jeweils eine starke Opposition zu bilden, die jederzeit in der Lage sein sollte, die Regierung zu übernehmen. Nach den ersten Kreistagswahlen in der französischen und britischen Zone, die sowohl für die CDU (im Süden) und für die SPD (im Norden) sehr erfolgreich waren, warnte er vor der Bildung Großer Koalitionen und schrieb („Der Wahlsieg der CDU“, 19. 10. 1946): „Ohne Opposition gibt es keine Erziehung zur Demokratie. Wer von der Koalition der großen Parteien das Heil für unsere Zukunft erwartet, wandelt auf einem Irrweg, der nicht in die Demokratie, sondern in die Bonzokratie einmünden wird.“ Nach den ersten Landtagswahlen in Württemberg-Baden, aus denen die CDU mit 39 Sitzen als stärkste Partei hervorging — die SPD erhielt 32, die DVP 19, und die KPD 10 Sitze — riet er zu einer bürgerlichen Koalition CDU—DVP und forderte die SPD entsprechend ihren früheren Erklärungen auf („Am Kreuzweg“, 30. 11. 1946), sich „an einer Regierung vorläufig nicht zu beteiligen“.

Als es dann doch zu einer Allparteienregierung unter der Ministerpräsidentschaft Reinhold Maiers kam — dafür wurde Theodor Heuss als Kultusminister geopfert —, goß Schairer seinen ganzen Spott, zu dem er fähig war, über die neue Landesregierung, besonders aber über die SPD aus. („Ohne Opposition“, 14. 12. 1946.) Sarkastisch schlug er vor, die Verfassung neu zu formulieren und dadurch der rauhen Wirklichkeit etwas näher zu rücken, nämlich etwa so: „Die Zahl der Minister wird durch die Parteien bestimmt und richtet sich jeweils nach deren proportionalen Bedürfnissen. Die einzelnen Ministersessel werden von den Parteien gegeneinander ausgehandelt, so daß jede mit ihrem Besitz zufrieden sein kann. Der Ministerpräsident soll sehen, wie er mit den Ministern auskommt, die er vorfindet. Seine Wahl durch den Landtag ist eine reine Formsache, ebenso die Bestätigung der Minister, die von den Parteien eingesetzt sind.“

Schärfer und ironischer ging es wirklich nicht mehr und man fragt sich, was er wohl heute zur Großen Koalition in Bonn schreiben würde, wenn er noch unter uns wäre.