— Stuttgarter Zeitung vom 15.02.1948 —

Nehmen wir einmal an, Ihr geistesgestörter Stiefvater (den Sie freilich lange für ein Genie gehalten hatten) habe sämtliche Mitglieder einer Nachbarsfamilie bis auf eines ermordet und deren Haus angezündet. Würden Sie sich nicht für verpflichtet halten, gegen den Übriggebliebenen besonders nett zu sein, auch wenn er Ihnen nicht sympathisch wäre?

Wenn Sie diese Frage, wie ich vermuten möchte, bejahend beantworten werden, so lassen Sie sich verraten, daß die 1500 polnischen Juden in der oberen Reinsburgstraße in Stuttgart in ihrer Mehrzahl die Überlebenden der jüdischen Bevölkerung von Radom sind, die im August 1942 von der deutschen SS „liquidiert“ worden ist.

Von den über drei Millionen polnischer Juden, mit deren Ausrottung Hitler die SS beauftragt hatte, sind etwa 150 000 übrig geblieben, einer unter zwanzig. Von den 450 000 in Warschau rund 10 000, einer von fünfundvierzig. In Radom, einer Stadt von 90 000 Einwohnern, lebten damals 30 000 Juden, die „ausgesiedelt“ wurden. Sie wurden wie Schlachtvieh zusammengetrieben, Männer, Frauen und Kinder, dann wurden zwei Haufen gemacht. Der eine, große, waren diejenigen, die gleich umgebracht werden sollten, weil sie zu schwerer Arbeit untauglich erschienen, also vor allem die Alten und die Kinder, und dann alle „Exemplare“, die nicht besonders kräftig aussahen. Sie wurden in Waggons gepfercht und etwa 200 Kilometer weit weggebracht, nach der Vernichtungsanstalt in Treblinka (zwischen Warschau und Bialystok). Dort ging es vom Zug weg in die Gaskammern, nachdem Kleider, Wäsche und Schuhe säuberlich abgegeben waren. Der kleine Haufen, im ganzen nur etwa 3 000 Personen, war zur „Vernichtung durch Arbeit“ bestimmt. Sie wurden zunächst in ein Lager am Ort gesperrt, dann auf Majdanek, Auschwitz und andere Konzentrationslager verteilt und kamen im Sommer 1944, beim Rückzug aus Polen, größtenteils nach Vaihingen an der Enz. Beim Zusammenbruch im April 1945 war etwa die Hälfte dieser Leute noch am Leben, die Widerstandsfähigsten, nicht immer die Besten. Für sie ist, nach verschiedenen Zwischenstationen, im August 1945 das Lager in der Reinsburgstraße eingerichtet worden. Ähnliche Lager gibt es noch in Backnang, Hall, Heidenheim, Ulm und Wasseralfingen, im ganzen leben in ihnen rund 18 000 Personen. Sie alle warten darauf, nach Palästina auswandern zu dürfen, wo nach dem Beschluß der Vereinten Nationen ein jüdischer Staat gebildet wird.

Hier möchte ich nun gerne etwa folgendermaßen weiterschreiben können: Landtag und Regierung in Württemberg-Baden erklärten es nach Eröffnung des Lagers in der Reinsburgstraße für ihre selbstverständliche Christenpflicht, an den Überlebenden des grausigsten Verbrechens der neueren Geschichte nach Kräften wieder gutzumachen, was an ihnen und ihren toten Angehörigen von der vorausgegangenen deutschen Regierung gesündigt worden war. Alle jüdischen DP mit der KZ-Tätowierung auf dem Unterarm werden als Gäste der württembergisch-badischen Regierung behandelt, bis sie unser Land verlassen können. Sie haben Anspruch auf doppelte Lebensmittelrationen, anständige Kleidung und bequeme Wohnung, alles auf Staatskosten. Sie erhalten freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, für ihre Vertreter sind bei allen öffentlichen Veranstaltungen Ehrenplätze reserviert. Wenn sie nach ihrer neuen Heimat ausreisen, erhalten sie Reisegeld in guter Währung und außerdem eine Summe, die es ihnen erlaubt, sich am Reiseziel eine neue Existenz zu gründen.

So oder ähnlich müßte es heißen können, wenn es nach meinem — nicht auch ihrem? — Begriff von Recht und Gerechtigkeit ginge, der verlangt, daß Unrecht wieder gutgemacht werde, einerlei, ob der, um den es sich handelt, mir gefällt oder nicht, ob er z. B. Schwarzhändler ist oder nicht. Natürlich werden mir kluge Leute beweisen, daß ich mich da in utopistische Regionen verstiegen hätte und daß es in der Politik eben nicht immer so zugehen könne, wie man es in der Kirche — wenigstens predige. Aber ich kann mir nicht helfen: dann kann ich den Juden in der Reinsburgstraße auch ihren Schwarzhandel nicht übelnehmen. Er ist, so wie die Dinge liegen, ein Akt der Selbstbehauptung, der Notwehr, möchte man fast sagen, in einer Welt, wie sie den Überlebenden von Radom erscheinen muß: wo jeder am besten tut, für sich selber zu sorgen, wo unter Umständen alle gegen einen stehen, kurz: wo Gewalt vor Recht geht.

Andere werden mir entgegenhalten, daß man ja auch die deutschen Juden, die alles verloren hätten, bis jetzt nicht entschädigt habe, daß man auch den politisch Verfolgten, den Bombengeschädigten, den Flüchtlingen die kalte Schulter zeige, die uns „näher stünden“ als die Einwohner von Radom. Und doch finde ich, daß an diesen Menschen der nationalsozialistische Staat am schlimmsten gefrevelt hat, und daß sie die ersten hätten sein müssen, denen eine Wiedergutmachung, und wäre es nur eine aufrichtige Geste der Wiedergutmachung, hätte zukommen sollen, abgesehen davon, daß es eine etwas merkwürdige Entschuldigung ist, zu sagen, man tue für andere, die Anrecht auf Schadenersatz hätten, ja auch nichts.

Hand aufs Herz: würden Sie Bedenken tragen, sich die Mittel für Ihre spätere Niederlassung in Palästina auf dem Wege des Schwarzhandels in Deutschland zu verschaffen, nachdem Ihnen eine deutsche Regierung Eltern und Geschwister ermordet, Sie selber Ihres Eigentums beraubt und Sie dann ein paar Jahre durch die KZ geschleppt hätte, mit der Absicht, Sie ebenfalls nicht am Leben zu lassen? Würden Sie es ablehnen, in diesem Fall Ihre IRO-Verpflegung im Umfang von etwa 2000 Kalorien im Wege des Schwarzhandels aufzubessern? Vielleicht sogar mit dem Verdienst aus diesem Schwarzhandel die Lagerschule finanzieren zu helfen, in der jüdische Kinder in Rechnen und Religion, in Geographie und Gymnastik unterrichtet werden; die Gewerbeschule, in der die 17- bis 24jährigen als Schlosser und Schmiede, als Zuschneider oder Zahntechniker ausgebildet werden, damit sie dereinst im Lande der Hoffnung ihren Mann stellen können?

Stuttgarter Zeitung, 4. Jg., Nr. 16 vom 15. Februar 1948

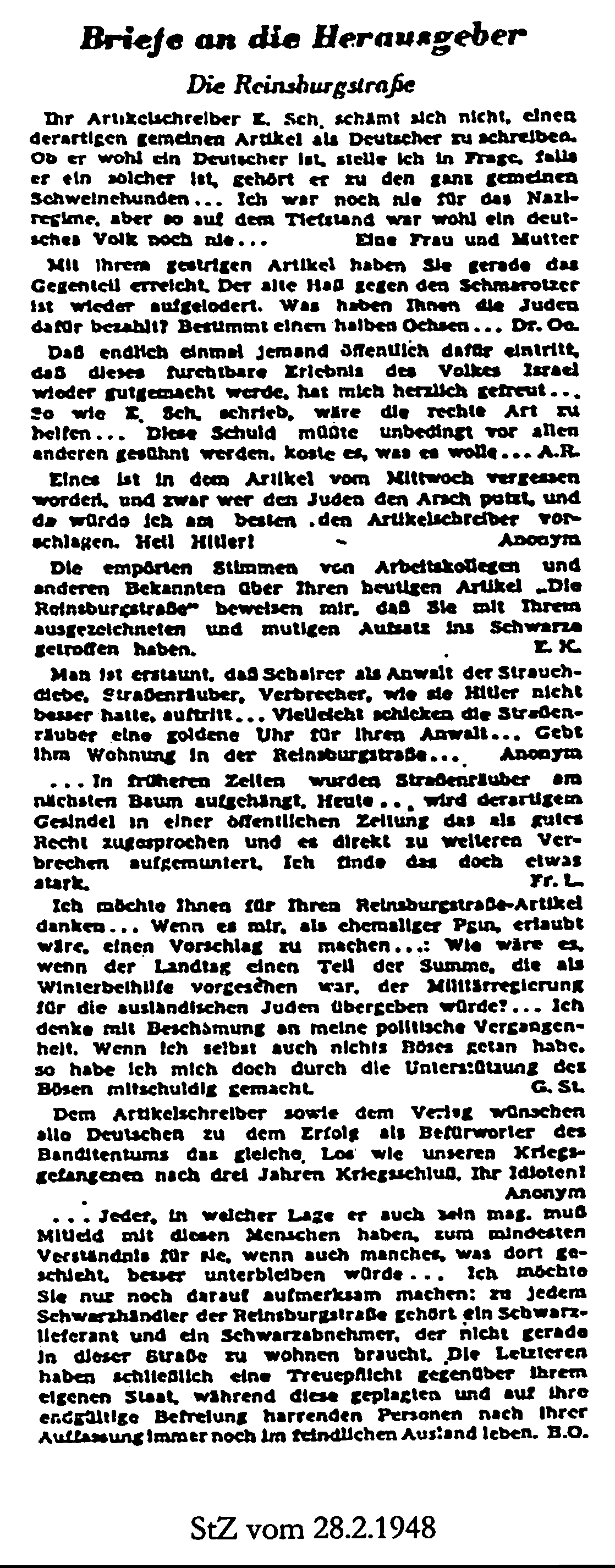

Reinhard Appel errinnert sich, daß der Artikel „wie eine Bombe“ einschlug. Eine Flut von Leserzuschriften an Schairer sei die Folge gewesen. „Er, der sich immer des kleinen Mannes angenommen hat, hielt ihm diesmal den Spiegel vors Gesicht… In über hundert Briefen entlud sich die Empörung und in entlarvender Weise kam die Seele des Kleinbürgers zum Vorschein“.